不同物种中羊毛甾醇合酶的催化路径及其生物学功能

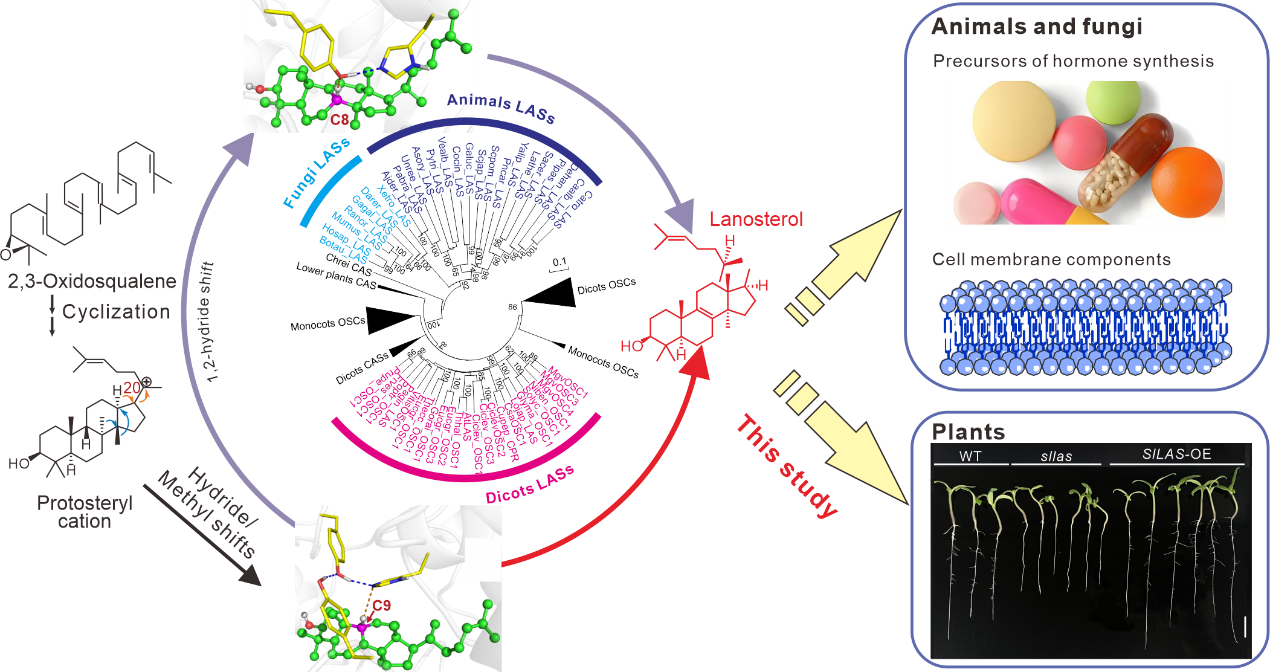

三萜环化酶催化2,3-氧化鲨烯生成多种三萜骨架化合物。其中,羊毛甾醇合酶(LAS)催化生成的羊毛甾醇是动物和真菌中胆固醇与麦角固醇合成的前体;而环阿屯醇合酶(CAS)催化产生的环阿屯醇则是植物甾醇及油菜素内酯类化合物合成的主要前体。尽管此前已在少数几种植物中鉴定到了羊毛甾醇合酶基因,但植物羊毛甾醇合酶的催化机制及其介导的代谢途径在植物中的生物学功能仍不清楚。

漆小泉研究团队系统鉴定了33个科、46个植物物种中的羊毛甾醇合酶基因,发现该基因广泛分布于双子叶植物中,并可催化2,3-氧化鲨烯生成羊毛甾醇。团队采用量子力学/分子力学(QM/MM)方法,比较分析了动物、真菌与植物中9个羊毛甾醇合酶的去质子化过程。结果表明,动物和真菌羊毛甾醇合酶通过C9阳离子中间体进行去质子化生成羊毛甾醇;而植物羊毛甾醇合酶则经由C8阳离子中间体完成该反应,揭示了两条不同的催化路径。系统进化分析显示,植物羊毛甾醇合酶基因起源于植物祖先的环阿屯醇合酶基因,而非来自于动物和微生物羊毛甾醇合酶基因。这一结果表明羊毛甾醇合酶基因在植物、动物和真菌中发生了趋同进化。研究团队还分析了拟南芥和番茄羊毛甾醇合酶基因的CRISPR-Cas9突变体和过表达株系的生长发育变化,发现植物羊毛甾醇合酶基因显著调控植物根系发育。本研究首次从原子层面揭示了植物羊毛甾醇合酶独特的催化机制,阐明了其与动物和真菌羊毛甾醇合酶基因在进化上的独立性,并明确了羊毛甾醇合酶基因在植物根发育中的关键作用,为作物抗逆育种提供了新的分子靶点。

该研究成果于2025年10月21日在线发表于国际学术期刊New Phytologist。中国科学院植物研究所助理研究员马爱民、浙江工业大学生物工程学院青年教师刁红娟、中国科学院植物研究所博士研究生夏同、已毕业博士研究生孙俊聪和冯来宝为论文共同第一作者。中国科学院植物研究所漆小泉研究员、中山大学巫瑞波教授、英国John Innes CentreAnne Osbourn教授为共同通讯作者。相关工作得到了国家自然科学基金国际合作项目(31920103003)的支持。

原文链接:http://doi.org/10.1111/nph.70642