紫花苜蓿(Medicago sativa L.)作为一种多年生豆科牧草,因其营养价值高、生态适应性广和固氮能力强而被誉为“牧草之王”,是全球畜牧业中最重要的饲草之一。在中国,紫花苜蓿是牛羊等牲畜的主要饲草来源,对保障国家粮食安全和推动畜牧业高质量发展具有重要意义。然而,我国紫花苜蓿优异种源匮乏,现有品种数量少且性状不突出,难以满足日益增长的畜牧业需求,这已成为制约我国畜牧业高质量发展的关键瓶颈。在这种背景下,深入系统地梳理紫花苜蓿基础生物学的研究进展,对于明确未来研究方向、突破育种瓶颈具有极为重要的战略意义。

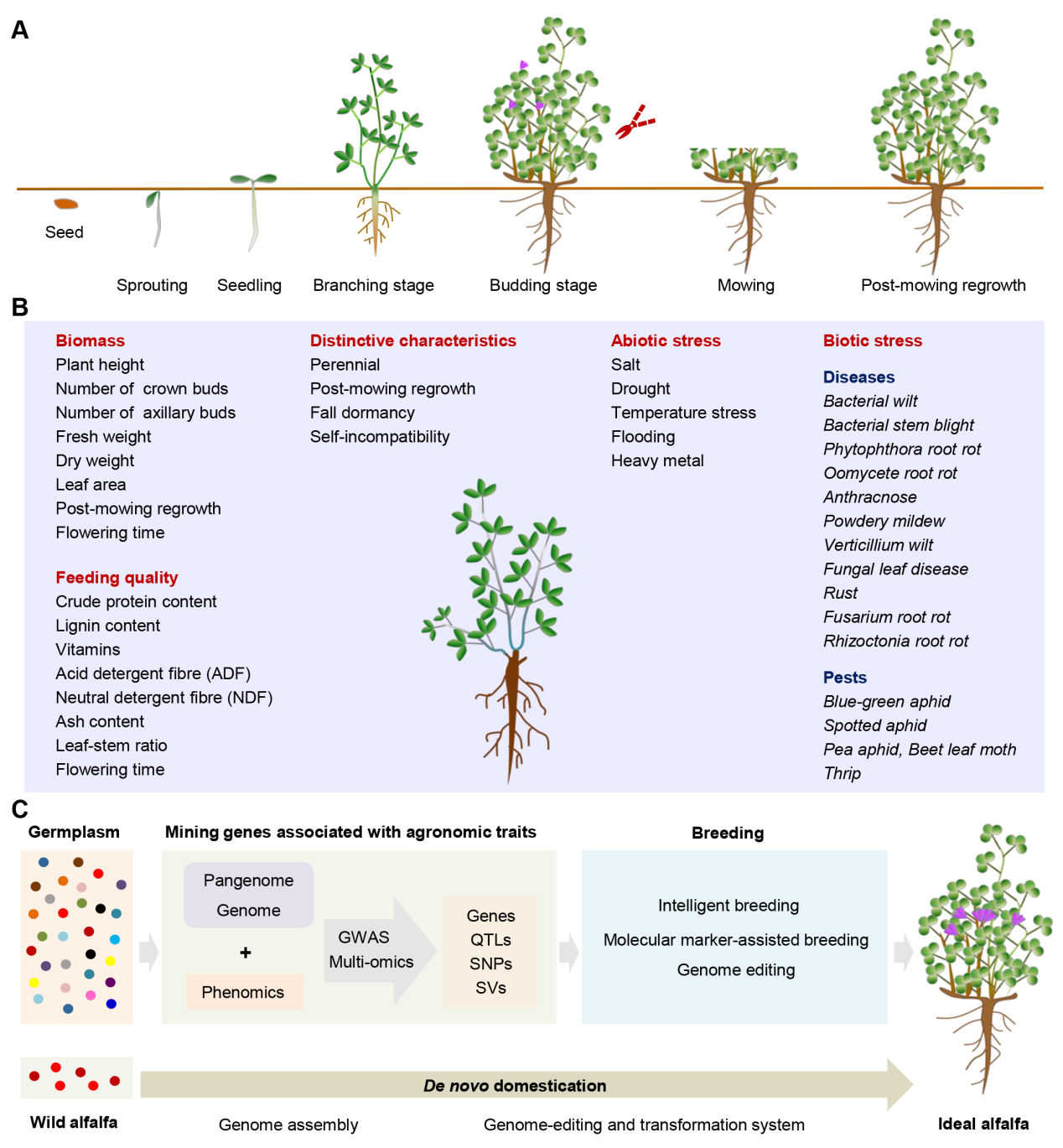

中国科学院植物研究所王雷研究组全面总结了紫花苜蓿基础生物学领域的最新研究进展。该研究回顾了紫花苜蓿基因组学、基因编辑技术的发展历程,并系统梳理了已经鉴定的调控紫花苜蓿关键农艺性状(生物量形成、营养价值、开花时间和抗逆性等)的基因。该研究还指出,紫花苜蓿特化性状(多年生、刈割再生、秋眠性和自交不亲和等)形成的分子调控机制仍未被充分揭示,这在很大程度上限制了苜蓿的遗传改良。此外,紫花苜蓿因其基因组高度杂合、重复序列丰富、同源四倍体遗传等特性,使得其遗传学研究面临巨大挑战。为应对这些挑战,该研究提出了“理想苜蓿”的分子设计路线图,探讨了泛基因组、自交不亲和机制、从头驯化和智能育种策略的潜力,以提升苜蓿的产量、品质和逆境韧性。该研究不仅为紫花苜蓿基础生物学研究提供了全面的总结,还为未来苜蓿育种提供了新的思路和方法。

该研究成果于2025年5月8日发表于国际学术期刊Horticulture Research。中国科学院植物研究所张媛媛副研究员为论文第一作者,王雷研究员和张媛媛副研究员为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金饲草专项项目、国家重点研发计划以及中科院青促会等项目的资助。

紫花苜蓿基础生物学问题以及“理想苜蓿”的分子设计路线图

论文链接:https://academic.oup.com/hr/article/12/7/uhaf081/8068795