图1. 中国红壤土分布图

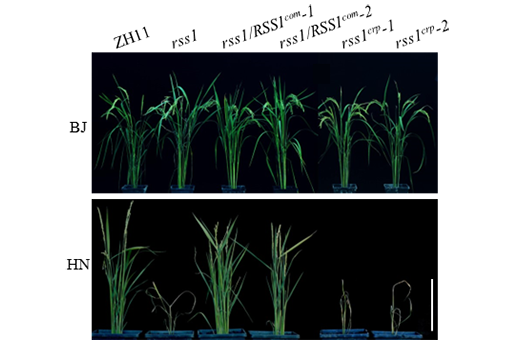

为了解析水稻在红壤环境中的适应性生长机制,中国科学院植物研究所刘春明研究组将化学诱变处理后的第三代水稻突变群体分别种植于具有典型褐土的北京(BJ)和具有典型红壤土的海南(HN),发现了一个红壤敏感突变体rss1。该突变体在北京种植可以健康生长和结实,但完全不能忍受海南的红壤土,呈现迟滞、幼叶失绿、分蘖数减少及不育等表型。进一步分析表明,在红壤种植条件下,rss1地上部分Fe浓度显著升高,而Cu浓度显著降低。图位克隆结果表明,rss1的红土敏感表型是由一个SPL家族转录因子基因突变引起。该基因编码OsSPL9转录因子,在叶片和根的维管组织中高表达。精准控制的水培实验显示,在高铁条件下rss1突变体表现出缺Cu表型,且该表型可通过提高水培液中Cu含量或过表达Cu转运蛋白OsYSL16得到部分恢复。生化分析证实,OsSPL9通过直接结合Cu转运蛋白(OsYSL16、OsCOPT1和OsCOPT5)的启动子区域,激活其表达。这一研究结果表明在红壤土种植条件下,水稻通过在根部表面形成铁膜以抵御高Fe毒害,但该过程同时抑制了Cu的吸收和转运,导致Cu缺乏。在自然驯化过程中,OsSPL9在维管束的高效表达激发了OsYSL16、OsCOPT1和OsCOPT5等铜转运蛋白的表达水平,促进了Cu的吸收和运输,从而克服高Fe引起的Cu缺乏问题。这一研究不仅提升了我们对水稻铁-铜稳态调控的理解,也为高Fe红壤区作物遗传改良提供了理论依据。

图2. 种植于褐土和红壤中的植株表型

该研究成果于2025年3月23日在线发表于国际学术期刊New Phytologist。中国科学院植物研究所已毕业博士研究生白雪为本论文的第一作者,刘春明研究员和北京大学李磊研究员为共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项“分子模块设计育种创新体系”、国家自然科学基金以及国家转基因生物新品种培育重大专项等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1111/nph.70074

图3. 水稻适应高铁红壤土的分子机制