漆小泉研究组在稻属三萜环化酶功能多样性研究中取得新进展

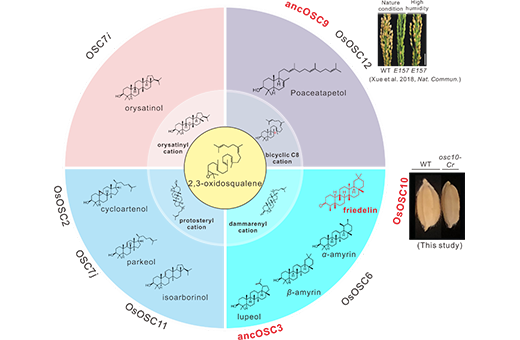

2,3-氧化鲨烯环化酶(OSCs)是三萜类化合物合成途径中的关键酶。在水稻粳稻品种中花11基因组中共有12个OSCs基因(OsOSC1-OsOSC12)。漆小泉研究团队的前期研究揭示,OsOSC6的催化产物为β-amyrin和α-amyrin(Sun et al., 2013);粳稻品种中OsOSC7基因(OsOSC7j)的催化产物为帕克醇;而籼稻品种中OsOSC7基因(OsOSC7i)的催化产物为籼稻醇(Xue et al., 2018a);OsOSC11基因的催化产物为异乔木萜醇(Xue et al., 2012);OsOSC12基因编码禾谷绒毡醇合酶,该基因在水稻花粉发育中发挥着重要的作用(Xue et al., 2018b)。然而,迄今为止,关于OsOSC1、OsOSC3、OsOSC4、OsOSC9和OsOSC10的具体功能尚属未知。

为了解析水稻中未知OSCs的功能,漆小泉研究团队系统分析了63个稻属品种基因组中的OSCs基因,成功鉴定和注释了726个OSCs基因。共线性分析发现,在稻属基因组中OSCs基因的数目和排列顺序相对保守。进一步,研究团队采用重构各个基因祖先序列的方法,并结合酵母异源表达分析,发现OSC3和OSC9的祖先基因分别编码羽扇豆醇合酶和禾谷绒毡醇合酶。OsOSC10编码木栓酮合酶,它能催化底物2,3-氧化鲨烯生成木栓酮。通过基因编辑技术创制OsOSC10基因突变体和过表达植株发现,OsOSC10的表达量与水稻籽粒大小密切相关,这是继禾谷绒毡醇合酶之后发现的又一具有重要生物学功能的三萜环化酶。该研究为理解水稻OSC家族的生物学功能和产物多样性提供了新的见解。

该研究成果于2024年10月14日在线发表于国际学术期刊New Phytologist。中国科学院植物研究所漆小泉研究员为通讯作者;中国科学院植物研究所特别研究助理马爱民、中国科学院植物研究所已毕业博士研究生孙俊聪和冯来宝为论文共同第一作者。英国John Innes Centre Anne Osbourn教授参与并指导了该工作。相关工作得到了国家自然科学基金国际合作项目(31920103003)的支持。

原文链接:http://doi.org/10.1111/nph.20175