绝大部分植物,包括主要农作物如水稻、小麦和大豆等,进行C3光合作用,在高温、高光照和干旱条件下,光呼吸显著降低光合速率。为了降低光呼吸的影响,高等植物进化出C4和景天酸代谢(CAM)途径两种高效的碳浓缩机制。C4植物的光合作用能力约是C3植物的两倍,同时具有更高的水分和氮素利用效率;而CAM植物则往往是极其耐旱的,尽管其生长缓慢。少数C4植物能够在夜间进行二氧化碳的固定,产生类似CAM途径的光合模式。马齿苋(Portulaca oleracea)作为最早被发现具有C4 + CAM光合模式的植物;它耐旱,生命力极强,其也被广泛用来探究这一复杂机制的发生,相关研究将有助于打造抗旱高产作物。然而,至今为止,C4和CAM整合的分子基础及其起源进化的过程仍有待进一步研究。

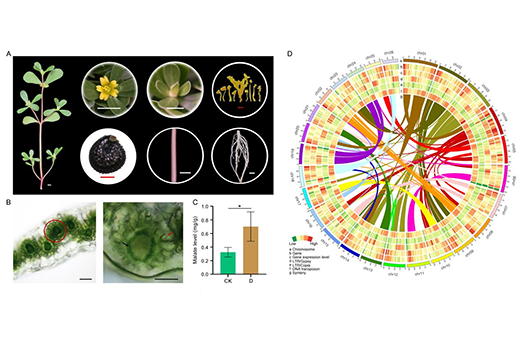

近日,中国科学院植物研究所张梅课题组联合焦远年等团队发布了马齿苋高质量的参考基因组,并结合比较基因组学和转录组学分析深入探讨了马齿苋基因组中整合C4和CAM光合途径的分子基础及其起源进化的过程。比较基因组学分析表明马齿苋在核心真双子叶植物分化后经历了两次全基因组加倍(WGD)事件。进一步分析发现,C4和CAM途径中关键酶或转运蛋白的编码基因以及一些重要的转录因子家族如热休克因子A(HsfA)通过WGD和串联重复(TD)事件显著扩张,且在高温干旱处理下高度表达。该结果暗示马齿苋基因组中的WGD和TD基因促进了其对逆境胁迫环境的适应性。该研究还通过对石竹目中多个物种编码磷酸烯醇丙酮酸羧化酶(PEPC)的基因家族进行系统发育分析、功能位点鉴定、昼夜表达模式检测等,准确鉴定了马齿苋中分别参与C4和CAM光合固碳途径的基因拷贝。并通过多物种的共线性及Ks分析等发现WGD和TD事件参与了马齿苋基因组中PEPC基因多拷贝的发生。另外通过对编码β-碳酸酐酶(β-CA)的基因家族进行深入分析,发现较为古老的WGD事件是产生C4和CAM特异的β-CA基因的祖先拷贝的直接原因。最后,通过共表达网络分析鉴定了CAM特异性表达的基因模块。基因启动子的motif富集分析暗示CAM特异性基因招募了晚间和午夜节律元件以及由乙烯反应因子(ERF)顺式元件介导的非ABA依赖的逆境应答模块。

该论文为整合植物C4和CAM两种光合代谢系统提供了宝贵资源,并为作物高光效合成生物学研究提供了理论基础。这种新型的光合作用有望使普通作物转变为“超级作物”,在耐旱的同时保持高产。

研究成果于2023年8月17日在线发表于国际期刊Plant Physiology。中国科学院植物研究所博士后王晓亮、工程师马旭旭、博士研究生闫歌和剑桥大学华磊博士为该论文共同第一作者,张梅研究员、焦远年研究员、马旭旭工程师为共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金资助。