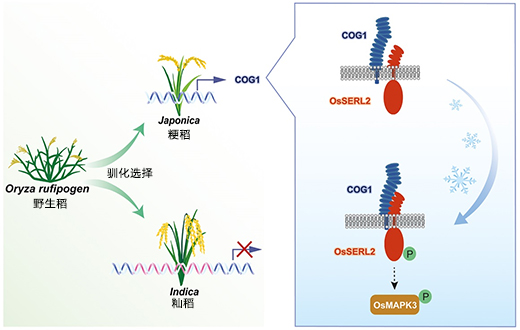

来源于普通野生稻的类受体蛋白基因COG1经人工驯化选择,保留在粳稻中,而在籼稻中该基因被一个DNA片段插入而失活。低温诱导COG1蛋白积累,并与激酶OsSERL2形成复合体,激活胞内激酶级联信号,提高粳稻的耐寒性。

全球气候变化引起的气温异常使农作物必须具备耐受极端温度的优异性状,以确保粮食稳产。异常低温是影响水稻生产的不利环境因素之一,解析水稻耐低温信号网络是耐寒分子设计育种的前提。中国科学院植物研究所种康院士团队在水稻寒害信号感知与传递中已经发现了一系列遗传元件,包括低温感受器、激酶、转录因子、维生素E-K1代谢途径、钙网蛋白以及在粳稻中保留的高活性DNA损伤修复系统等(Cell, 2015; Dev Cell, 2017; Cell Rep, 2021; EMBO J, 2023; Sci Adv, 2023)。然而,细胞膜蛋白对外界低温物理信号的感知还缺乏全面的认识。

近期,他们与扬州大学梁国华教授合作,从携带有冷敏感QTL的籼稻背景的染色体片段代换系入手,通过图位克隆获得一个能赋予粳稻耐寒性的主效基因COG1(Chilling tolerance in Gengdao 1)。COG1起源于中国普通野生稻,经驯化选择后固定在粳稻中的单倍体群1(Haplogroup1)能正常编码蛋白,而籼稻中的该基因由于一个较长DNA片段的插入而不能表达。COG1受低温诱导表达,编码一个膜定位的类受体蛋白。在低温条件下,COG1与膜定位的类受体激酶OsSERL2形成复合体,并激活OsSERL2,启动细胞内MPK级联信号途径,从而将低温信号向细胞内传递,赋予粳稻更强的耐寒性。这是首次报道驯化选择的类受体蛋白-类受体激酶复合体感知低温并启动胞内信号传递的新机制,为水稻耐寒分子设计育种提供了新的候选模块。

该研究成果于2023年5月29日在线发表在国际学术期刊Nature Communications。中国科学院植物研究所已毕业博士生夏昌选为论文第一作者,种康院士和徐云远研究员为论文共同通讯作者。该研究得到了中国科学院战略性先导科技专项和NSFC基础科学中心项目的资助。