漆小泉团队前期研究发现,禾本科一条花药绒毡层特异的三萜代谢途径调控包被成分的形成,该途径中关键的三萜环化酶OsOSC12的功能缺失突变体表现为湿度敏感型雄性不育(HGMS)。研究花粉包被的形成机制,能揭示植物重要生殖器官形成的基础科学问题,揭示湿度敏感型雄性不育的遗传和分子机制,为“两系法”作物杂种优势利用提供不育系材料和理论指导,具有重要的应用价值。据此,团队研究人员对被子植物花粉包被前体物质的合成和转运的相关研究进行了系统的梳理和综述。

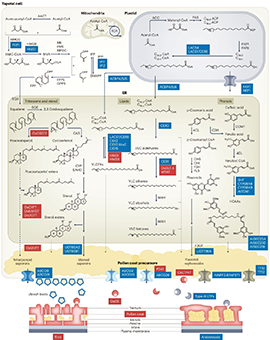

该综述详细比较了不同传粉类型物种的花粉包被形态、组成和功能,明确了花粉包被的形态和组成与植物的传粉习性相关,具有物种特异性;包被蛋白以及小分子化合物,如长链和超长链脂肪酸及其衍生物,是花粉包被的重要组分。总结了参与花粉包被前体物质合成的基因以及编码蛋白,确定在花药发育中晚期的脂质、酚类以及三萜和甾醇代谢参与花粉包被前体物的合成;其中,三萜和甾醇代谢在不同物种中存在较大差异,可能具有物种特异性。在细胞水平比较了单、双子叶植物绒毡层降解伴随花粉壁发育的详细过程,并特别关注了两种含油亚细胞器在花药发育后期的形态特征变化。

该文论述了花粉包被的确切成分是哪些物质、包被前体物质是如何合成和转运的以及在花药发育时是如何实现合成和转运的精准调控等几个亟待解决的科学问题,对具有湿敏雄性不育表型的包被缺陷突变体在作物杂种优势利用中的应用前景进行了展望,设想HGMS品系可作为雄性不育母本,在夏季干旱少雨地区(如中国新疆)进行杂交种子生产,在夏季潮湿多雨地区(中国南方)进行自交繁殖,从而扩大两系杂交制种的地理范围,广泛利用作物杂种优势,提高作物产量。

该综述于2023年5月25日在线发表于国际期刊Nature Plants。中国科学院植物研究所漆小泉研究员为通讯作者,中国科学院植物研究所在读博士生乔钰媛和助理研究员侯柄竹为共同第一作者。相关工作得到国家重点研发计划“农作物育性与生殖发育分子调控机制”和国家自然科学基金重点项目“禾本科作物花粉包被缺失引起的湿敏雄性不育的机制研究”等的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1038/s41477-023-01413-0