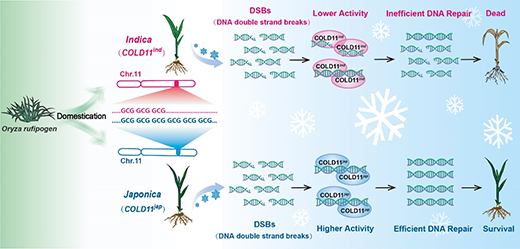

COLD11第一外显子中密码子GCG编码丙氨酸(Alanine, A),基因组进化分析表明GCG重复数受到了强烈的驯化选择。该驯化模块在低温胁迫诱导DNA双链断裂(DSBs)时能够迅速响应DSBs:当低温胁迫诱导DSBs时,丙氨酸重复少的COLD11对DSBs的修复能力较弱,导致DSBs不能被及时修复,进而导致细胞死亡而表现为水稻耐寒性减弱;而丙氨酸重复较多的COLD11对DSBs的修复能力较强,使DSBs能够被及时修复,进而保障了细胞正常存活而增强了水稻耐寒性。

中国科学院植物研究所种康院士团队及其合作者发现具有特异性的人工驯化选择的自然变异耐寒基因模块,能够修复寒害引起的DNA损伤。科研人员基于数据空间降维理念,通过数学算法将多维尺度的数据合并到一个维度中进行全基因组关联分析(GWAS),作者将其命名为数据整合GWAS(Data Merging GWAS,DM-GWAS),在水稻自然群体中鉴定到了一系列耐寒性QTL遗传位点,其中位于第11号染色体的遗传位点qCTS11-1对耐寒性的贡献极显著。通过图位克隆方法得到其主效基因COLD11,该基因突变引起耐寒性的显著降低。COLD11基因编码区在耐受型粳稻和敏感型籼稻之间存在密码子GCG重复数差异,重复数与耐寒性具有正相关性,进化分析显示该差异受到强的驯化选择。该基因编码蛋白具有DNA损伤修复生化活性,编码区的GCG重复数与DNA修复活性成正比。这是首次报道驯化选择的寒害DNA修复优异等位模块新机制(图1)。COLD11可能是细胞在低温胁迫下生存的最后一道防线,使水稻在遭受低温损伤后能得到及时补救修复。该优异耐受表型在不同遗传背景水稻中具有趋同和一致性,该模块具有重要的应用潜力。综上所述,该研究通过数学降维数据整合GWAS鉴定到一系列耐寒性QTL位点,并通过图位克隆方法得到了其耐寒性主效基因COLD11,发现人工选择获得的优异等位基因模块,揭示了其GCG重复在DNA损伤修复中的分子机制,为分子设计育种中对关键位点进行精细调控从而有效提高水稻耐寒性开辟了新的途径。

该研究成果于2023年1月7日在线发表在国际学术期刊Science Advances,由中国科学院植物研究所种康研究组与数学与系统科学研究院李启寨研究员及遗传发育所程祝宽研究员、植物所葛颂研究员等共同合作完成。该工作得到了中国科学院战略性先导科技专项和NSFC基础科学中心项目的资助。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abq5506