温度是影响水稻品种形成和地域分布的主要环境因子。亚洲栽培稻分为籼稻与粳稻两个亚种,籼稻低温耐受性较弱,主要分布于我国华南和淮河以南的热带/亚热带地区,而粳稻低温耐受性较强,主要分布于我国北部和东北部。目前对籼、粳稻低温耐受性差异的分子基础已有一定了解,低温感受器编码基因COLD1在籼、粳稻之间存在明显差异,COLD1中单个核苷酸变化就能明显改变水稻的耐寒性(Cell,2015)。低温感受器下游信号通路众多,究竟哪些调控途径在籼/粳稻耐寒性差异形成中发挥关键作用尚不清楚。

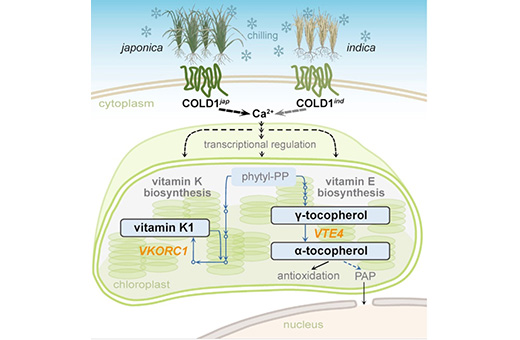

中国科学院植物研究所种康研究组继发现水稻低温感受器COLD1之后,致力于解析其下游调控途径。他们通过多组学分析发现维生素E-维生素K1亚网络是COLD1下游低温应答通路,并是籼、粳稻低温耐受性差异形成的关键调控点。他们从粳稻日本晴为供体的籼稻93-11单片段代换系入手,选取低温耐受性提升至近粳稻水平的代换系,基因组序列分析表明COLD1位于代换片段区域;转录组分析发现代换系与日本晴中低温应答变化规律相似的通路集中于泛醌/萜醌代谢网络(包括维生素合成途径);代谢组分析进一步聚焦到叶绿体中维生素E和维生素K1代谢途径;转录/代谢双组学相关性网络分析表明维生素E-维生素K1亚网络是代换系低温耐受性提升的核心调控点。转基因材料分析验证此亚网络确为COLD1下游途径。他们通过多组学与遗传材料相结合的分析手段揭示低温信号被植物感知后的下游传导途径,挖掘籼粳不同低温耐受性形成的关键调控点,为水稻耐寒分子育种奠定理论基础并供可操作的靶点和材料。

该研究成果于7月20日在线发表于Cell Reports。中国科学院植物研究所罗伟助理研究员和中国科学院遗传发育研究所郇庆副研究员为论文第一作者,植物所张景昱研究员和种康院士为通讯作者。该研究得到中国科学院战略性先导科技专项和国家自然科学基金的资助。

文章链接:https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(21)00795-6